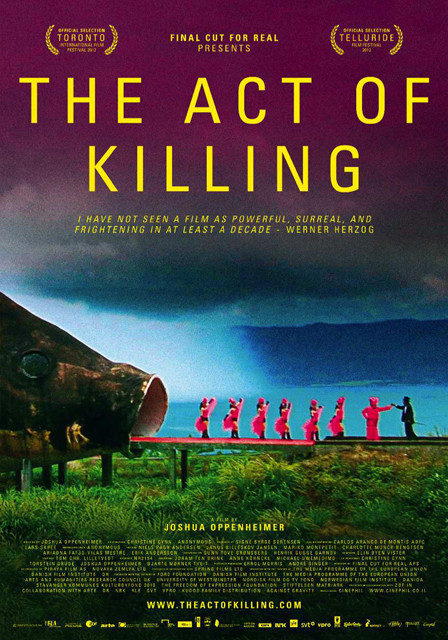

大量虐殺を自慢げに語る加害者の心の闇を見る「アクト・オブ・キリング」

2014年4月11日 13:20

[映画.com ニュース]1965年にインドネシアで起きた軍事クーデター「9・30事件」後、共産党関係者・共産主義者と疑いをかけられた一般市民が100万人規模で虐殺された。これまでインドネシア政府は関与を否定しており、実行者は現在も国民的英雄として暮らしている。米国人監督ジョシュア・オッペンハイマーは、長年現地で事件に関する取材を続け、当局から被害者への接触を禁止されたことをきっかけに取材対象を切り替え、加害者たちが過去の殺人を嬉々として再現する様をカメラに収めた。世界を震撼(しんかん)させた衝撃のドキュメンタリー製作過程を、オッペンハイマー監督が振り返った。

「もともとは虐殺から生き残った人たちと共に作り始めた作品です。彼らが未だに自分たちの周りにいる加害者を恐れながら生活をしている姿を描く作業をしたのです。しかし軍の脅迫を受け、製作をストップしなければいけないということになったときに、生存者の方たちに加害者の話を聞いてほしいと言われました。自分の身に危険が及ぶかもしれないと思いながらも、加害者の話を聞くと、彼らは大変オープンに、恐ろしいディテールまでも笑顔で語ってくれたのです。その感覚はホロコーストの40年後にドイツに行って、ナチスに会ったようなものでした」と述懐する。

「恐怖を感じずに話す場をつくりたい」という思いから、大学教授やジャーナリスト、人権団体のリーダーら匿名の協力者とともに製作を決意した。「この作品が、インドネシアが過去と向き合う贖罪(しょくざい)になったと感じています。こういう場がなければ、公平さや和解は望めないと思いました」。大虐殺はインドネシアだけの問題ではなく、共産主義勢力の伸張を危惧していた当時のアメリカの関与も否定できない。「少なくともアメリカがインドネシア軍に、新体制に反対する人間やジャーナリストの名前リストを渡したということははっきりしていますし、武器や資金援助があったこともわかっています。そのことがこの映画製作のモチベーションのひとつであったことは間違いありません。個人的に思うのは、当時の虐殺を認めていた政府を支持していた西欧諸国も集約的に責任を取らなくてはいけないということ。そこには日本も加わるのです」と持論を語った。

(C)Final Cut for Real Aps, Piraya Film AS and Novaya Zemlya LTD, 2012

作品の主要人物であるアンワル・コンゴは、北スマトラで最も悪名高い殺人部隊に所属していた。ワイヤーを用いて絞め殺す方法など、アメリカのギャング映画の影響を受けて殺人を行っており、監督はアンワルたちに殺人場面の再現を自身が演じるように持ちかける。通常のドキュメンタリーとは異なるこの手法により、加害者は“演技”をしながら、自身の行いを追体験し、監督は1200時間にもわたるフッテージを撮影。完成まで8年という歳月を費やした本作は観客に驚きと衝撃と与え、各国の映画祭で50以上の賞を受賞、アカデミー賞にもノミネートされた。完成作を見終えたアンワルの反応はどのようなものだったろうか。

「エモーショナルになって、当時の記憶が戻ってきてショックだったのか、20分間沈黙していました。そして、『自分であることがどういうことかわかる映画になっている』と感想を述べ、『自分がやったことをただ描くだけでなく、その意味が描かれていてほっとしている』と言いました。この映画を見ることで、心の痛みを感じながらも彼の中でほっとする部分があったのだと思います。私は彼の闇を隣で一緒に見る思いでした。そしてその闇を観客の皆さんも一緒に見ているのです」

「アクト・オブ・キリング」は4月12日シアター・イメージフォーラムほか全国順次公開。

(C)Final Cut for Real Aps, Piraya Film AS and Novaya Zemlya LTD, 2012

FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 RBG 最強の85才

RBG 最強の85才 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない シチズンフォー スノーデンの暴露

シチズンフォー スノーデンの暴露 ヒッチコック/トリュフォー

ヒッチコック/トリュフォー 妖怪の孫

妖怪の孫 ぼくと魔法の言葉たち

ぼくと魔法の言葉たち 3年目のデビュー

3年目のデビュー カニバ パリ人肉事件38年目の真実

カニバ パリ人肉事件38年目の真実

![アクト・オブ・キリング オリジナル 全長版[Blu-ray/ブルーレイ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ciw-HOi2L._SL160_.jpg)

![アクト・オブ・キリング オリジナル全長版[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41O-J-28UAL._SL160_.jpg)

![ディラン・ドッグ デッド・オブ・ナイト[DVD]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/nowprinting_dvd.gif)